Gestión hídrica en regiones semiáridas para evitar riesgos

Gestión hídrica y manejo de napas freáticas en regiones semiáridas para evitar riesgos. Recomendaciones de Jorge Mercau.

Gestión hídrica y manejo de napas freáticas

No toda el agua que cae del cielo es efectivamente aprovechada por los cultivos. Solo la fracción que logra pasar por las plantas, es decir, la que se transpira, contribuye directamente al funcionamiento productivo del sistema. Esta transpiración es el motor que permite interceptar energía solar, generar biomasa, mantener la cobertura vegetal, alimentar la materia orgánica del suelo y movilizar nutrientes esenciales.

Todo el esfuerzo de manejo en secano debería enfocarse en maximizar la proporción del agua que transpiran las plantas porque el agua que no se transpira se pierde por otras vías: una parte se evapora directamente del suelo –una pérdida neta– y otra parte puede escurrir o drenar en profundidad, con consecuencias que no siempre son beneficiosas.

Aunque podría pensarse que la infiltración profunda alimenta napas subterráneas que eventualmente podrían ser útiles, esa misma agua, junto con la que escurre en superficie, también puede generar problemas: erosión hídrica, salinización o pérdida de piso y/o anegamientos.

Eso cobra especial relevancia en zonas semiáridas, donde la sequía es un condicionante recurrente del sistema productivo. Muchas decisiones se toman bajo un enfoque conservador para evitar la escasez de agua, lo cual es lógico, pero también abre la puerta a excesos hídricos que, mal manejados, generan problemas mayores.

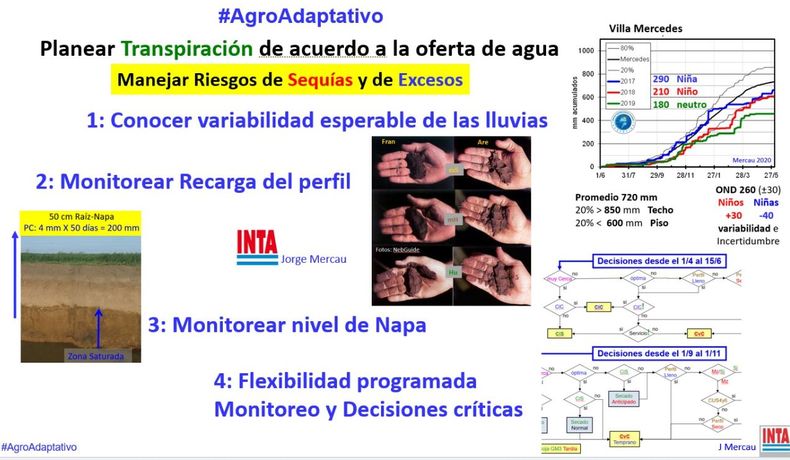

En este contexto, la clave está en acoplar la demanda de agua de los cultivos con la oferta real disponible, lo cual no es una tarea sencilla. “Para lograr eso, se requiere un enfoque adaptativo que parte de cuatro pilares fundamentales: conocer la variabilidad climática, monitorear el estado de los almacenes hídricos en los dos primeros metros del suelo y, eventualmente en la napa freática, además de tener flexibilidad programada en la planificación agrícola”, explicó Jorge Mercau, investigador de la AER INTA San Luis y miembro del Grupo de Estudios Ambientales del CONICET/UNSL.

En primer lugar, la variabilidad de las lluvias en cada región debe ser conocida y comprendida. Resulta indispensable estudiar series históricas de lluvias para identificar patrones y niveles de variabilidad interanual.

“Los pronósticos estacionales pueden ayudar a acotar esa variabilidad, dado que hacia el centro y oeste de nuestro país se reduce mucho el valor predictivo del fenómeno ENSO (El Niño/La Niña)”, explicó.

El segundo punto clave es el monitoreo del estado del suelo como almacén de agua. “Aquí se destacan dos zonas críticas: el primer metro de suelo, donde las raíces iniciales acceden al agua, y el segundo metro, al que recién llegan durante el periodo crítico de los cultivos. Conocer la humedad disponible en estas capas permite tomar decisiones informadas sobre fechas de siembra, cultivos a utilizar y necesidades de fertilización”, explicó Jorge durante un taller presencial ofrecido a los integrantes del CREA Pellegrini-Tres Lomas (región Oeste Arenoso).

En suelos profundos pero muy arenosos la capacidad de almacenamiento de agua en los dos primeros metros es limitada. Aun así, contar con el segundo metro bien cargado puede significar la tranquilidad de errar una lluvia en etapas reproductivas y el riesgo de algunas decisiones se reduce respecto a un perfil más seco. Sin embargo, si la napa se encuentra entre 1,5 y 3,0 metros de profundidad y es de buena calidad, puede suplir casi toda la demanda hídrica del cultivo en periodos críticos gracias al ascenso capilar. Con ese nivel inicial los planteos agrícolas se pueden armar aspirando a rendimientos cercanos al potencial

“Ahora bien, una napa demasiado superficial –menos de un metro– es problemática porque puede generar anegamientos, dificultar la cosecha e incluso imposibilitar la siembra. Por eso, uno de los desafíos estratégicos en estos ambientes es gestionar la fluctuación de la napa: mantenerla en una franja óptima, que permita abastecer agua a los cultivos sin provocar daños; para eso en suelos arenosos se debe aprovechar su impacto en la oferta de agua ya cuanto está a menos de 3,2 metros e intensificar lo más posible el uso si está a menos de 1,5 metros”, remarcó.

Para lograrlo, la planificación puede incorporar cultivos de cobertura y, en partes del paisaje, sistemas intensificados con alta transpiración, como alfalfa de raíces profundas y otras pasturas perennes. “Estos cultivos no sólo generan cobertura y reducen la erosión, sino que también extraen agua del perfil, contribuyendo a regular el nivel de la napa y evitando que ascienda peligrosamente en años húmedos”, apuntó el especialista.

Cultivos de cobertura

Otro de los temas clave tratados fue como insertar cultivos de servicio o de cobertura, como vicia o avena, que permiten mantener la cobertura del suelo, evitar erosión, mejorar el uso de lluvias en verano y, en algunos casos, mejorar el manejo de malezas y aumentar el contenido de materia orgánica.

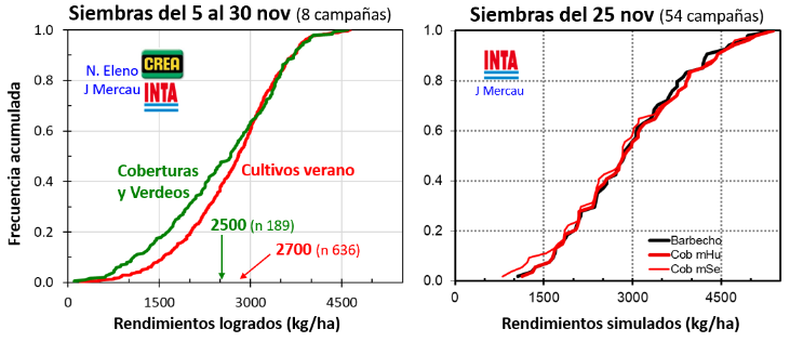

Su inclusión a tiempo en el esquema productivo ayuda a evitar una recarga excesiva del perfil y, por ende, a manejar la dinámica de la napa. Adecuando la fecha de secado de las coberturas/verdeos y la siembra de los cultivos de verano es posible evitar esas penalidades en el rendimiento cosechado. Así, por ejemplo, al analizar lotes cosechados por el CREA Pellegrini-Tres Lomas, y otros que producen en la zona (Fuente DAT CREA, 8 campañas), y simulaciones con modelos de cultivo sobre datos de suelo y clima locales, se intercambió en el taller sobre como durante noviembre el rendimiento medio de soja se mantiene (su techo baja levemente y su piso sube), y que el rendimiento con o sin cultivos de cobertura y verdeos puede ser similar.

“En muchos casos, las napas que se alejaron por falta de recarga durante años secos dejan lo que se conoce como cicatrices: problemas estructurales en el suelo que afectan la exploración radicular, compactaciones por carbonatos y, especialmente, la alcalinización a partir del segundo metro de profundidad; esta última puede dificultar enormemente la transpiración del cultivo cuando la napa está más profunda”, explicó.

Frente a esas cicatrices, el investigador recomienda ajustar el manejo agronómico: elegir fechas de siembra más tardías, reducir la densidad de siembra en cultivos como el maíz y adecuar la fertilización. Es fundamental intensificar el monitoreo del suelo para detectar estas limitaciones a tiempo y adaptar las estrategias de producción.

“La gestión del agua en sistemas de secano no puede limitarse a esperar que llueva. Debe ser proactiva, informada y flexible, conociendo y manejando inteligentemente los almacenes en suelo y en napa y tomando decisiones agronómicas ajustadas a la oferta esperable de agua”, resumió.

FUENTE: Contenidos CREA